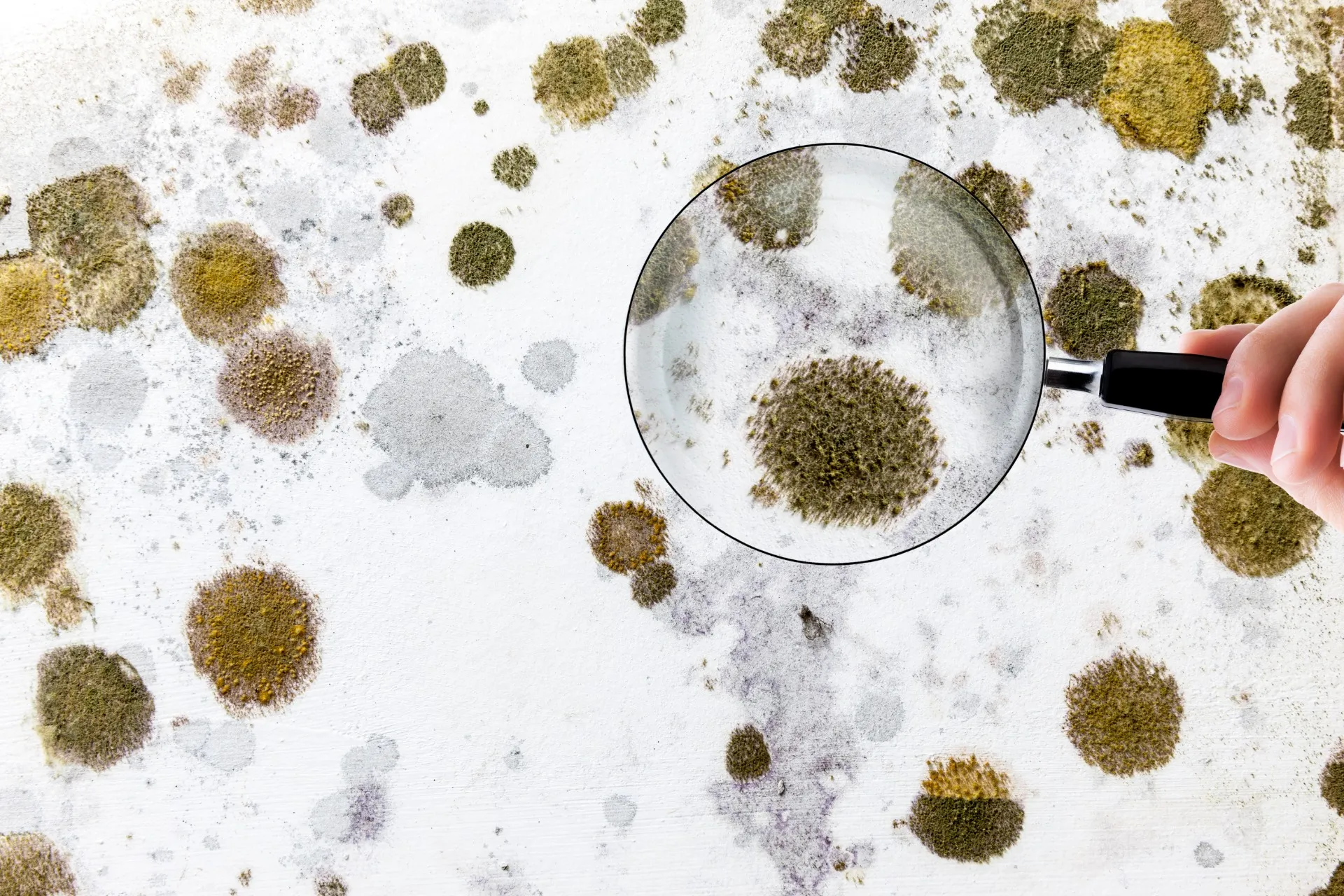

新しい畳にカビが発生しやすいって本当?青カビの対策と予防方法を解説!

2025/02/22

こんにちは!カビバスターズ岐阜の佐藤です。

いつもカビバスターズ岐阜のブログをご覧いただきありがとうございます。

新しい畳にカビが発生しやすいって本当?青カビの対策と予防方法を解説!

「せっかく新築したのに、畳に青カビが生えてしまった…」

「畳を新しく張り替えたら、すぐにカビが発生して困っている」

このような悩みを抱えていませんか?

新しい畳は爽やかな香りと美しい見た目が魅力ですが、実はカビが発生しやすい環境でもあります。

その原因のひとつが、新築住宅や畳の内部に含まれる湿気。

新築の家では、建材やコンクリートに残った水分が室内の湿度を上昇させ、カビが繁殖しやすくなります。

また、新しい畳も製造過程で吸収した湿気を含んでおり、これがカビ発生の要因となるのです。

畳に青カビが発生すると、見た目が悪くなるだけでなく、放置すると健康被害につながることも。

しかし、自己流の掃除方法では畳を傷めてしまう恐れがあるため、適切な対処が必要です。

この記事では、畳の青カビを簡単に除去する方法や、カビを繰り返さないための予防策について詳しく解説します。

新しい畳を長く清潔に保ちたい方は、ぜひ最後までチェックしてください!

目次

1.畳に発生した青カビを簡単に取り除く方法

2.畳の青カビ掃除で気をつけるべきポイント

2.1 畳を傷めないための注意点

2.2 カビ取り作業時の健康リスクを防ぐ対策

3.畳にカビを発生させないための7つの対策

3.1 室内の湿度を適切にコントロールする

3.2 定期的に掃除を行いホコリや汚れを防ぐ

3.3 家具の配置を見直し風通しを確保する

3.4 絨毯や布団を敷きっぱなしにしない工夫をする

3.5 洗濯物の室内干しを控える

3.6 畳の下に防湿シートを活用する

3.7 定期的なメンテナンスで畳の状態を維持する

4.なぜ新築や新しい畳はカビが発生しやすいのか?

4.1 カビが繁殖するメカニズム

4.2 新築住宅ならではの湿気問題

4.3 新しい畳は湿気と栄養分が豊富に含まれている

5.自分で畳のカビを除去できない場合の対処法

5.1 畳の張り替えや交換を検討する

5.2 専門業者にカビ除去を依頼する

6.知っておきたい!畳のお手入れと正しい掃除方法

6.1 毎日できる簡単な掃除方法

6.2 臭いや汚れが気になる場合の対処法

7.まとめ

1.畳に発生した青カビを簡単に取り除く方法

畳に青カビが発生すると、見た目が悪くなるだけでなく、畳の寿命を縮めたり、空気中にカビの胞子が広がることで室内環境が悪化する可能性があります。特に湿気の多い場所では、カビがさらに広がり、ダニの繁殖を助長することも。これにより、アレルギーや呼吸器系のトラブルを引き起こすリスクが高まります。

こうした健康被害や住環境への悪影響を防ぐためにも、できるだけ早くカビを取り除くことが大切です。ここでは、消毒用エタノールを使用した簡単かつ効果的なカビの除去方法をご紹介します。

準備するもの

・消毒用エタノール(スプレータイプ推奨)

・歯ブラシ(使い古したものでOK)

・キッチンペーパー

・乾いたタオル

・マスク

・ゴム手袋

青カビ除去の手順

①作業前の準備

カビの胞子を吸い込まないようにマスクを着用し、肌を保護するためにゴム手袋を装着します。また、室内の換気を良くしてから作業を開始してください。スプレータイプでないエタノールを使用する場合は、あらかじめスプレーボトルに入れておきます。

②消毒用エタノールを吹きかける

カビが発生している部分にエタノールを均等にスプレーします。吹きかけた後は、10〜15分ほどそのままにして、エタノールがカビの奥まで浸透するのを待ちましょう。

③歯ブラシでカビを掻き出す

畳の目に沿って、歯ブラシを使って優しくカビをこすり取ります。強く擦りすぎると畳が傷むため、力加減に注意してください。掻き出したカビはキッチンペーパーでこまめに拭き取りましょう。

④再度エタノールをスプレーして除菌

掻き出したカビが残らないように、再度エタノールを吹きかけます。この後、5分ほど放置して殺菌効果を高めます。

⑤タオルで拭き取り、しっかり乾燥させる

乾いたタオルでエタノールを丁寧に拭き取り、カビの除去後は必ず畳を乾燥させましょう。風通しの良い場所で自然乾燥させるほか、晴れた日は窓を開けて扇風機を使うと、より早く乾燥できます。

定期的な換気と湿度管理を心がけることで、畳のカビを防ぐことができます。青カビを見つけたら、早めに適切な対処を行いましょう。

2.畳の青カビ掃除で気をつけるべきポイント

青カビは根が浅く、空気中に胞子が飛びやすいため、掃除中に広がらないよう慎重に作業を行うことが大切です。また、畳は天然素材でできており、デリケートなため、強い薬剤や力任せの清掃は避ける必要があります。

誤った方法でカビ取りをすると、畳の表面を傷つけたり、カビの再発を招くことがあるため、適切な対処法を理解しておきましょう。

2.1 畳を傷めないための注意点

強くこすらないこと

カビを取り除こうと、力を入れてゴシゴシこすってしまうと、畳の表面が傷つき、かえってカビが内部に入り込む原因になります。柔らかめの歯ブラシを使い、畳の目に沿ってやさしく掻き出すようにしましょう。

水分を過剰に使わないこと

畳は湿気を吸収しやすい素材のため、水を使いすぎると内部に湿気がこもり、新たなカビの発生につながります。カビの除去には揮発性が高く、水分を残しにくい消毒用エタノールを使用するのがおすすめです。使用後はしっかりと乾拭きし、十分に乾燥させてください。

目立たない場所で試し拭きをする

消毒用エタノールや清掃道具によっては、畳の色が変わることがあるため、作業前に目立たない部分で試し拭きをして、変色やダメージが出ないか確認しましょう。

2.2 カビ取り作業時の健康リスクを防ぐ対策

カビ取りを行う際、カビの胞子を吸い込んでしまったり、薬剤が肌に触れることで健康に悪影響を及ぼす可能性があります。以下のポイントを守りながら、安全に作業を進めましょう。

マスクと手袋を必ず着用する

カビの胞子を吸い込むと、アレルギー症状や呼吸器系のトラブルを引き起こす可能性があります。作業中はマスクを着用し、手袋で肌を保護することを徹底しましょう。

換気をしっかり行う

カビ胞子が室内にこもらないよう、窓を開けて空気の流れを作りながら掃除を行ってください。

子どもやペットを近づけない

カビ取りの最中は、胞子や薬剤が舞うことがあるため、子どもやペットが近寄らないよう注意が必要です。作業エリアを区切っておくと安心です。

使用した道具を適切に処理する

掃除後は、使ったキッチンペーパーや歯ブラシをすぐにビニール袋に入れて密閉し、カビ胞子が広がるのを防ぎましょう。清掃後の手洗いや換気も忘れずに行ってください。

これらのポイントを押さえて、畳を傷めず、安全にカビ取りを行いましょう。

3.畳にカビを発生させないための7つの対策

カビを一度除去しても、適切な環境を維持しなければ再発する可能性があります。特に湿気が多い部屋では、青カビが発生しやすくなるため注意が必要です。畳を長く清潔に保つためには、湿気対策を徹底し、カビが生えにくい環境を整えることが重要です。

以下の7つの対策を実践して、畳のカビ予防を徹底しましょう。

3.1 室内の湿度を適切にコントロールする

カビの発生を防ぐためには、室内の湿度を40~60%の範囲に保つことが理想的です。湿度が高くなるとカビが繁殖しやすくなるため、湿度計を設置し、こまめにチェックする習慣をつけましょう。

特に梅雨や夏場は湿気がこもりやすいため、エアコンの除湿機能や除湿機を活用するのが効果的です。また、クローゼットや押し入れには調湿材を置くことで、湿気の蓄積を防ぐことができます。

さらに、気密性の高い住宅では湿気が逃げにくいため、1日1~2回窓を開けて換気を行いましょう。サーキュレーターを併用すると、部屋全体の空気が循環し、湿気が溜まりにくくなります。

3.2 定期的に掃除を行いホコリや汚れを防ぐ

畳のカビ対策には、定期的な掃除が欠かせません。ホコリや汚れはカビの養分となるため、放置するとカビが発生しやすくなります。

掃除機をかける際は、畳の目に沿って優しく行うことで、畳を傷めずにホコリを除去できます。拭き掃除をする場合は、水分を使いすぎないよう注意し、基本的には乾拭きを推奨します。

3.3 家具の配置を見直し風通しを確保する

畳の上に家具を置くと、その部分の空気が滞留しやすくなり、湿気がこもることでカビが発生しやすくなります。

家具を配置する際は、通気性を確保するために以下のポイントを意識しましょう。

・脚付きの家具を選び、畳との間に空間を作る

・すのこを敷いて空気の流れを確保する

・壁にぴったり付けず、5cmほど離して配置する

これにより、畳の通気性が向上し、湿気がこもりにくくなります。

3.4 絨毯や布団を敷きっぱなしにしない工夫をする

畳の上に絨毯や布団を敷きっぱなしにすると、畳と接する部分に湿気がたまり、カビが繁殖しやすくなります。また、布団や絨毯自体もカビやダニの温床となる可能性があります。

カビを防ぐためには、以下の点に気を付けましょう。

・布団は毎日畳んで収納し、万年床にならないようにする

・絨毯は定期的にめくって畳の通気を確保する

・晴れた日には、布団や絨毯を天日干しして湿気を取り除く

これらの対策により、畳のカビ発生リスクを大幅に減らすことができます。

3.5 洗濯物の室内干しを控える

室内で洗濯物を干すと、乾燥中に発生する水分が部屋全体に広がり、湿度が急上昇します。この湿気が畳に蓄積し、カビの発生を促してしまうのです。

できる限り洗濯物は外干しを心がけましょう。どうしても部屋干しをする場合は、除湿機やサーキュレーターを使用し、湿気を効率的に排出するよう工夫してください。

3.6 畳の下に防湿シートを活用する

畳の下から湿気が上がってくると、カビの発生リスクが高まります。これを防ぐために、防湿シートを活用するのが効果的です。

防湿シートは、畳を新しく敷く際や張り替えるタイミングで設置するのが理想的ですが、既存の畳でも簡単に取り入れられます。シートを畳と床の間に敷くだけで、湿気をブロックし、カビやダニの発生を抑えることができます。

ホームセンターやネット通販で手軽に購入できるため、湿気が気になる方は検討してみてください。

3.7 定期的なメンテナンスで畳の状態を維持する

畳を長持ちさせ、カビを予防するためには、日常的なメンテナンスが欠かせません。

・掃除機は畳の目に沿って優しくかける

・柔らかい布で乾拭きをする

・晴れた日は窓を開けて風を通し、畳を乾燥させる

さらに、数年ごとに畳の裏返しや表替えを行うことで、新しい面を使用できるため、湿気や汚れをリセットできます。専門の業者に相談しながら、畳の状態に合わせて適切なメンテナンスを行いましょう。

4.なぜ新築や新しい畳はカビが発生しやすいのか?

新品の畳や新築住宅は「清潔でカビが生えにくい」と思われがちですが、実際にはカビが発生しやすい環境が整っていることが多いです。見た目の美しさとカビの発生条件は必ずしも一致しません。では、新しい畳がなぜカビやすいのか、その理由と適切な対策について解説します。

4.1 カビが繁殖するメカニズム

カビが繁殖するには、以下の4つの条件が揃う必要があります。

湿度が高い(60%以上)

温度が適温(20~30℃)

栄養源がある(ホコリや有機物)

空気の停滞(風通しが悪い)

特に梅雨や夏場は、これらの条件が揃いやすく、カビが発生しやすくなります。さらに、畳に使用される天然素材のイグサや藁(わら)は、カビにとって格好の栄養源となるため、注意が必要です。

4.2 新築住宅ならではの湿気問題

新築の住宅では、建材に含まれる水分が完全に乾燥していないことが多く、室内の湿度が高くなりがちです。特に、コンクリートの水分が徐々に蒸発することで、湿度が上昇します。

また、最近の住宅は高気密・高断熱設計が一般的であり、空気がこもりやすくなっています。換気が不十分だと、湿気が畳に蓄積し、カビが発生しやすい環境を作ってしまいます。

【対策】

・こまめに換気し、室内の空気を循環させる

・除湿機やエアコンの除湿機能を活用して湿度をコントロールする

・室内の湿度を40~60%に保つよう心がける

4.3 新しい畳は湿気と栄養分が豊富に含まれている

新品の畳は、製造・輸送過程で空気中の湿気を吸収しやすい特徴があります。特に、畳表に使われるイグサは吸湿性が高く、室内の湿度を引き上げる要因となります。

また、天然素材であるイグサや藁は、カビの栄養源になりやすいため、新品の畳は使用開始直後にカビが発生しやすい状態になっています。

【対策】

・畳の上に敷物を長時間置かないようにする

・畳の下に防湿シートを敷いて湿気の上昇を防ぐ

・晴れた日に窓を開けて畳を乾燥させる

5.自分で畳のカビを除去できない場合の対処法

畳のカビが広範囲に広がってしまった場合は、早急な対応が必要です。

5.1 畳の張り替えや交換を検討する

カビが表面だけでなく、畳の内部や裏面にまで広がっている場合は、畳を張り替えることを検討しましょう。

表替え:畳の表面を新しいものに交換し、畳床を再利用する方法

新調:畳全体を新しく作り直す方法

カビの進行具合に応じて、畳屋と相談しながら適切な方法を選びましょう。

5.2 専門業者にカビ除去を依頼する

畳だけでなく、壁や家具にもカビが広がっている場合は、自力での対応が難しくなります。カビの胞子が空気中に広がると、再発リスクも高くなるため、専門業者に依頼するのが安心です。

プロの業者に依頼すれば、

・専用薬剤を使用してカビを徹底除去

・カビの再発防止処理を実施

・畳の状態に応じた適切なメンテナンスの提案

といった対応をしてもらえるため、より確実なカビ対策が可能になります。

6.知っておきたい!畳のお手入れと正しい掃除方法

畳を長持ちさせ、カビの発生を防ぐには、日頃の適切な掃除が欠かせません。畳は湿気を吸いやすいデリケートな素材のため、間違った掃除方法を続けると、カビや傷みの原因になってしまいます。ここでは、畳を清潔に保ち、カビを防ぐための正しい掃除方法をご紹介します。

6.1 毎日できる簡単な掃除方法

普段の掃除では、畳の目に沿って掃除機をかけることが基本です。畳の目に逆らってしまうと、細かいゴミが奥に入り込んでしまうため、畳の繊維に沿ってやさしく掃除機をかけるようにしましょう。また、掃除機のヘッドを強く押し付けると畳を傷める原因になるため、軽い力でゆっくり動かすのがポイントです。

掃除機をかけた後は、乾拭きを行うことで、畳の表面に付着したホコリや湿気を取り除くことができます。水拭きは畳に水分を残しやすく、カビの原因になるため、基本的には乾拭きを習慣づけることをおすすめします。

6.2 臭いや汚れが気になる場合の対処法

普段は乾拭きが基本ですが、汚れや臭いが気になる場合には、適度な水拭きを取り入れると効果的です。ただし、畳に余分な水分を与えないよう、雑巾はしっかりと固く絞って使用しましょう。拭き掃除の際も、畳の目に沿って優しく行うのがコツです。

掃除後は、乾拭きをして余分な水分を取り除いたうえで、窓を開けるなどして十分に換気を行いましょう。湿気がこもるとカビの原因になるため、掃除後の乾燥が重要です。

また、畳の臭いが気になる場合は、消臭や虫除け効果のあるアロマオイルを活用するのも良い方法です。ハッカやミントのアロマオイルを数滴お湯に垂らしてよく混ぜ、そのお湯で雑巾を絞って拭くと、爽やかな香りと消臭効果を得られます。さらに、ゼラニウム、ユーカリ、ラベンダーなどのオイルはダニや害虫を防ぐ働きもあります。

ただし、色の濃いオイルは畳にシミを残す可能性があるため、目立たない部分で試してから使用しましょう。

7.まとめ

今回は、新築の畳にカビが発生しやすい理由や、畳の適切な掃除方法について解説しました。

畳は湿気を吸収しやすい性質があるため、日頃の掃除や換気を意識することで、カビの発生を予防できます。特に、

・掃除機は畳の目に沿ってかける

・基本的には乾拭きを行う

・水拭きは必要最小限にし、使用後はしっかり乾燥させる

・アロマオイルを活用して消臭や虫除けを行う

といったポイントを意識することで、畳を清潔に保つことができます。

もし、畳に広範囲のカビが発生したり、自力では対処しきれない場合には、カビ取り専門業者に相談するのが安心です。カビバスターズ岐阜では、畳のカビ除去や再発防止の対策を徹底して行い、快適な住環境づくりをサポートいたします。お気軽にご相談ください。

カビバスターズ岐阜の佐藤でした。

----------------------------------------------------------------------

カビバスターズ岐阜

岐阜県多治見市滝呂町16-121-7

電話番号 : 050-3164-5149

----------------------------------------------------------------------